石油化学等の分野を中心に固体酸触媒として広く用いられているゼオライトは強いブレンステッド酸点を有する1,2)。そのため,酸性質の評価はゼオライト触媒設計において非常に重要な役割を持つ。ゼオライトのブレンステッド酸点は,シリケート骨格内に一部置換されたAl原子等のヘテロ原子とSi原子との間に生成する架橋水酸基に由来することが知られており3),この架橋水酸基は赤外(IR)スペクトル上でOH伸縮振動として明瞭に観測される。したがって,ゼオライトをIR法で観測する際には,ゼオライトの酸点そのものと,プローブや反応基質などの分子を同時に観測することが可能であるという利点があり,塩基プローブ分子を用いた表面酸性質評価は古くから盛んに研究が行われてきた4–7)。

代表的な塩基性プローブとしてはピリジンやCOなどが知られている。ピリジンは,ゼオライト上に大きく分けて3つの化学吸着形態をとる。ブレンステッド酸点上に吸着したピリジンは,ゼオライト酸点によってプロトン化され,ピリジニウムイオンを形成する。一方で,ルイス酸点上には配位結合,シラノール上では水素結合を形成するため,3つの化学吸着形態すべてにおいてピリジン環振動のピーク波数に違いが観られ,ゼオライトが持つ酸点の種類の判別が可能である8)。また,得られたピーク面積からそれぞれの酸点に関する定量的な議論もしばしば行われてきた。CO吸着では,COを吸着させることで酸性水酸基が水素結合性を帯び,OH伸縮振動が低波数へとシフトする。酸強度の強い酸点程,このピークシフト値は大きくなるため,酸点の種類だけではなく,酸強度に関する議論も可能である9,10)。しかしながら,これらプローブ分子も用いた酸性質評価方法にはいくつかの欠点が存在する。その中でも酸性質評価の「測定温度」と実際に触媒として使用する際の「反応温度」の違いはプローブ分子を用いる以上,避けては通れない課題であった。ゼオライトは,熱的安定性が高く,数百℃以上の反応温度でも固体酸触媒として働くことができるが,そのような高温においてはほとんどのプローブ分子は脱離してしまうため,実反応の温度に近い状態での酸性質を評価することは非常に困難である。実際に酸性質評価結果と反応結果との相関が得られないといった報告もされている11–14)。このような背景を踏まえ,著者らは高温における酸性水酸基のIRスペクトルの変化を直接観測し,酸性水酸基の解離エンタルピーを見積もることで,高温におけるゼオライト酸性質について検討した最近の研究について紹介する。

2. 酸性水酸基解離エンタルピーを用いた高温でのゼオライト酸性質評価

2.1 酸性水酸基解離エンタルピーの算出方法

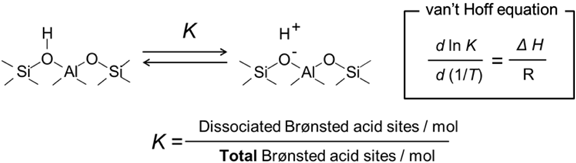

プロトンが解離しやすい酸性水酸基は,言い換えればプロトンを放出しやすく,強いブレンステッド酸性を示すと考えられる。そこで,本研究では酸性水酸基の解離のしやすさをエンタルピーとして算出することを試みた。先にも述べたように,ゼオライト酸性水酸基はIRスペクトルで観測することが可能である。しかしながら,酸性水酸基が解離した後にはO-H結合は消失するので,IRスペクトルとして観測できなくなる。そこでこれらは,図1のような平衡状態にあると仮定した。もし,この仮定が正しければ,酸性水酸基の積分強度は,温度の上昇に伴い減少することになる。したがって,ある温度での積分強度(本研究では373 K)を基準とすることで,種々の温度で解離していない種と解離した種との量を見積もることができる。このようにして算出した双方の量を用いて,van’t Hoffの式により酸性水酸基解離エンタルピーの算出を行った。

2.2 高温IR測定における問題点と解決方法

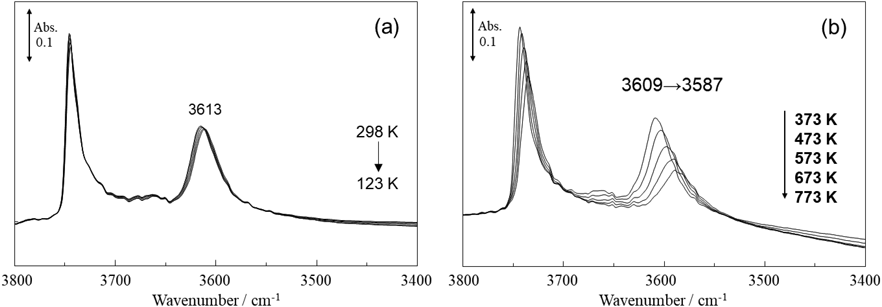

MFI型のゼオライトであるZSM-5(JRC-Z5–90H, Si/Al=45)を閉鎖循環系へと接続されたIRセル内にて真空排気下で各温度におけるIRスペクトル測定を行った結果を図2に示した。酸性水酸基のピーク(3610 cm−1付近)に着目してみると,室温以下の温度領域(図2(a))ではスペクトルにほとんど変化がないことがわかる,一方で,373 K以上の高温領域(図2(b))では,温度上昇に伴い積分強度の減少とピーク波数の低波数シフトといった2つの現象が確認された。そこで,まずは積分強度の減少について解説する。

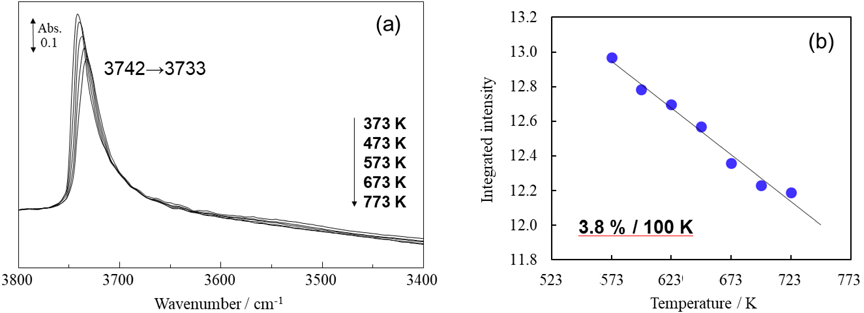

温度上昇に伴う酸性水酸基の積分強度減少は,高温になるにつれて解離したO-H種が増加していることを意味し,2.1で述べた仮説を支持する結果であると考えられる。また,この現象は温度に対して可逆的であるため,平衡状態にあることも明らかとなった。しかしながら,この積分強度の減少は酸性水酸基のみではなく,シラノール基(3740 cm−1付近)にも現れている。シラノール基は酸性質を持たない水酸基であるため,解離することで減少するとは考えにくい。実際にシラノール基の強度の減少量は,酸性水酸基に比べ少なくなっており,この原因としては,高温に熱された試料から発せられる赤外光にあると考えられる。通常,光源から発せられる赤外光はビームスプリッターと固定鏡,移動鏡によって干渉され試料へと入射する。一方,試料から発せられる赤外光は干渉されていないため,シグナル光をフーリエ変換した後のスペクトルには現れない。しかし,試料から発せられた光は検出器とは逆の方向,すなわち干渉計にも入り込むため,ビームスプリッターを通り,変調されてシグナル光の一部となる。ここで試料からの光は,1000 K以下なので波数にすると700 cm−1よりエネルギーの分布が増すことになり,観測対象の光の相対強度が弱くなる結果になる。したがって,高温でのIR測定を行う際には,試料の発光が引き起こす影響を補正する必要がある。そこで著者らは,先ほど述べたシラノール基の積分強度の減少に着目した。酸性水酸基の積分強度の減少は,酸性水酸基の解離と試料の発光が合わさったものであると考えられる。これに対し,シラノール基では解離が起きないため,シラノール基の積分強度の減少は試料の発光に起因する。そのため,シラノール基の積分強度の温度変化による減少率を検討することで,試料発光による積分強度の減少の補正を行った。図3(a)には,silicalite-1の温度を変化させた際のIRスペクトルを示した。図2のZSM-5の時と同様にシラノール基の積分強度が減少していることがわかる。この時の測定温度を横軸に,積分強度を縦軸にとったグラフを図3(b)に示す。373 Kの積分強度を基準とすると100 K当たり3.8%の積分強度が減少していることがわかった。アモルファスシリカでも同じ検討を行ったところ,同様の結果となったため,本研究においては高温における積分強度の減少に関して,373 Kの積分強度を基準として100 K当たり3.8%の補正を行うことで,サンプルの発光の問題を解決した。

2.3 ZSM-5の酸性水酸基解離エンタルピーの算出

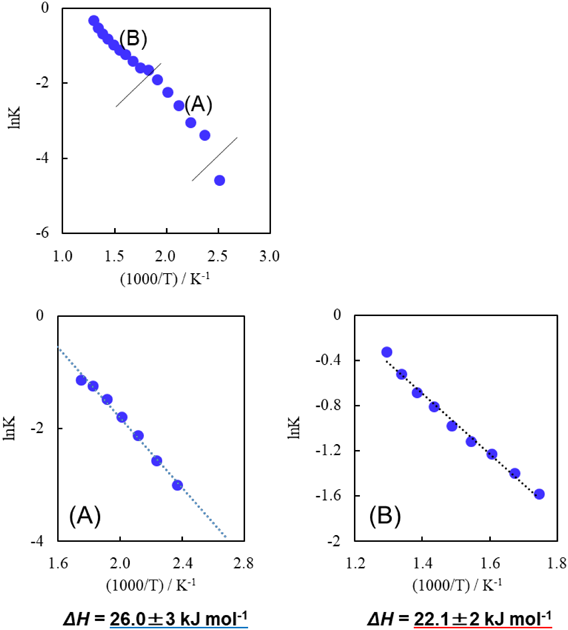

酸性水酸基の解離が平衡状態にあることの確認,高温での試料発光の補正方法の確立ができたところで,実際にZSM-5の酸性水酸基解離エンタルピーの算出を試みた。図4(a)は373–773 Kの温度領域で縦軸に積分強度から算出した平衡定数の対数,横軸に温度の逆数をプロットしている。このグラフからわかるようにプロットは,0.002 K−1付近(573 K付近)を境に傾きが変化していることが明らかとなった。つまり,温度領域によって異なる解離エンタルピーをもっていることが示唆される。そこで,図4(b),(c)にそれぞれ373–573 K(以後,低温領域),598–773 K(高温領域)の温度領域でのプロットを示した。それぞれの温度領域で算出した解離エンタルピーは573 K以下では約26.0 kJ/molであり,598 K以上では約22.1 kJ/molと異なる値を示した。このことから,ZSM-5は温度領域によって異なる酸性水酸基解離挙動をとっていることが示唆される。

次に,ゼオライトのSi/Al比が解離エンタルピーに及ぼす影響の検討を行った。JRC-Z5–70H(Si/Al=35)および当研究室で合成した2種のSi/Al比のサンプルの解離エンタルピーを表1にまとめた。どのサンプルも低温領域と高温領域で解離エンタルピーの値に違いがみられた。したがって,Si/Al比に関わらずゼオライトの酸性水酸基の解離挙動は温度領域によって異なる挙動を示すことが明らかとなった。また,各サンプル間での解離エンタルピーの違いに着目すると,低温領域ではおそらくAl位置によるばらつきがみられるが,高温領域ではそれほど大きな差はみられなかった。すなわち,ZSM-5上で高温にて起こる酸性水酸基の解離およびホッピングのしやすさはSi/Al比に依存しないことがわかる。本研究では,高温領域での酸性質評価を目的としているため,特に高温領域の解離エンタルピーについて更に詳細な検討を行った。

表1. Si/Alが異なるZSM-5の酸性水酸基解離エンタルピー| Samplesa | | Z5–90H (45) | Z5–70H (35) | ZSM-5 (90) (Synthesized) | ZSM-5 (45) (Synthesized) |

|---|

| ΔH/kJ mol−1 (Dissociation enthalpy) | 398–548 K | 26.0±3 | 37.2±3 | 28.4±3 | 32.2±3 |

| 573–773 K | 22.1±2 | 23.3±2 | 21.7±2 | 22.6±2 |

| a The numbers in parenthesis describe Si/Al ratio of samples. | |

2.4 異なる構造間での比較とアルカン同位体交換反応と解離エンタルピーとの相関性

ZSM-5の他にMOR型(JRC-Z-HM20, Si/Al=10)とCHA型(SSZ-13, Si/Al=39)の解離エンタルピーを測定することで,ゼオライト骨格構造の違いが与える影響についての検討を行った。どちらのゼオライトもZSM-5と同様に,低温領域と高温領域とで異なる解離エンタルピーの値を示したため,温度領域により酸性水酸基の解離挙動が異なるのはZSM-5に特有の現象ではなく,その他のゼオライトでも起こる現象であることが確認できた。表2に,各ゼオライトの高温領域での解離エンタルピーを示した。異なる骨格構造をもつ3種のゼオライトすべてで,異なる値の解離エンタルピーが算出された。したがって,酸性水酸基の解離エンタルピーは異なる骨格構造間で高温における酸強度を議論する際の1つの指標となり得る可能性が示唆された。比較したゼオライトの解離エンタルピーは,ゼオライトの細孔径が小さくなるにつれて小さくなる傾向が得られた。この傾向は*BEA型やAEI型などその他の構造間でも同様な傾向が得られたが,この理由について現状では解明できておらず,この序列については,更なる検討が必要であると考えている。

表2. 各骨格構造の酸性水酸基解離エンタルピー| Samples | | Z5–90H (Si/Al=45) | HM20 (Si/Al=10) | SSZ-13 (Si/Al=39) |

|---|

| ΔH/kJ mol−1 (Dissociation enthalpy) | 573–773 K | 22.1±2 | 23.7±2 | 17.5±2 |

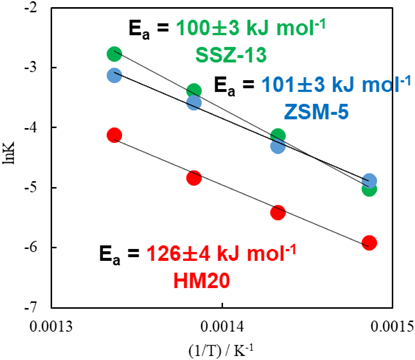

次に,実際に高温での反応と活性との相関性についてモデル反応を用いた検討を行った。ゼオライトが高温で触媒として用いられる気相反応系としては,炭化水素の接触分解反応やアルコールの脱水などが一般的であるが,これらの反応系は多段階の逐次反応プロセスから形成されており,反応結果が純粋にゼオライトの酸強度だけを反映していると考えるのは困難である。したがって,今回のように解離エンタルピーが酸強度(反応活性)とどのような関係にあるかを明確にする際には,シンプルな反応系を選択することが望ましい。このような背景を踏まえ,本研究ではモデル反応としてメタンとゼオライト酸性水酸基との同位体交換反応を選択した。この反応では,1つのゼオライト酸性水酸基と1つのメタン分子との反応であるため,酸性水酸基の解離のしやすさが直接的に影響を及ぼすと考えられる15)。また,OH基とOD基との同位体効果はIRスペクトルにも現れるため,in situで同位体交換反応を行うことで,酸性水酸基の積分強度の減少から反応速度を算出し,各ゼオライトとメタンとの同位体交換反応の活性化エネルギーを見積ることが可能である。このようにして,各ゼオライトの酸性水酸基解離エンタルピーとメタンとの同位体交換反応の活性化エネルギーとを比較することで,解離エンタルピーから推測される酸強度と,高温での反応活性との相関の検討を行った。

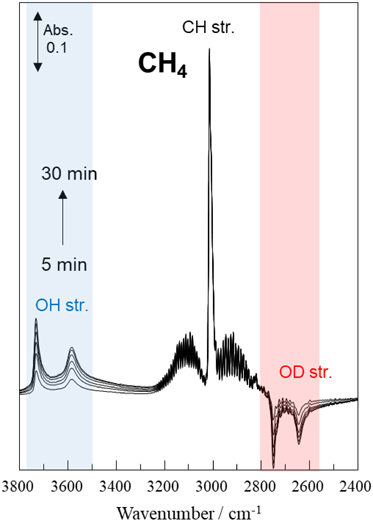

図5は748 KでのZSM-5とメタンとの同位体交換反応中のIR差スペクトルの経時変化である。最初にゼオライトの水酸基をD2で同位体交換しているため,メタンとの同位体交換反応では,OD基が消費されOH基へと変化することになる。IR差スペクトルでは,2600 cm−1付近のOD基の減少が確認でき,それに対応して3600 cm−1付近にOH基の生成が確認されたことから,同位体交換反応が進行していることが確認できた。この時にOH基の積分強度を用いて673–748 Kでの反応速度を算出し,各ゼオライトとメタンとの同位体交換反応におけるアレニウスプロットを作成した(図6)。その結果,3種類のゼオライトにおける活性化エネルギーはどれも異なる値を示し,この活性化エネルギーの序列は,酸性水酸基解離エンタルピーと一致した。これらの結果から,酸性水酸基を解離しやすいゼオライトは,メタンとの同位体交換反応の活性化エネルギーが低下することが示され,酸性水酸解離エンタルピーと「高温での触媒反応」との相関性を得ることができた。このようにして,酸性水酸基解離エンタルピーは,高温での酸性水酸基の解離のしやすさ,すなわち酸強度を議論することができる1つの指標になり得ると考えられる。

3. 高温におけるゼオライト酸点上でのプロトンホッピング

3.1 計算化学も用いた高温でのIRピークシフトに対する検討

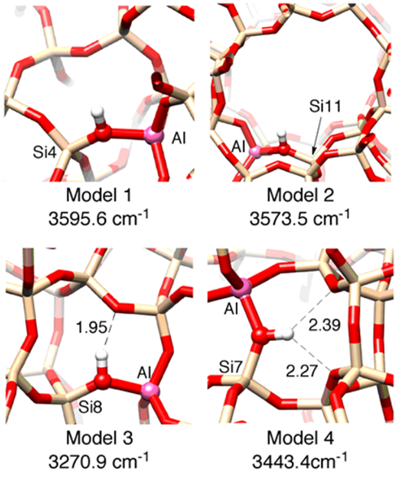

図2に示したZSM-5の温度変化のIRスペクトルでは,積分強度の減少と,ピーク波数の低波数シフトの2つの現象が確認された。これまでは,積分強度の減少について検討しており,解離した酸性水酸基が増加したことによるものだと結論付けた。次に,もう1つの現象であるピーク波数の低波数シフトについて,密度汎関数法(DFT計算)を用いて検討を行った。計算はDmol3にて16,17)PBE関数を用いて18), MFI型構造のT7サイトに酸性水酸基が存在した場合の構造安定化を行い19),ピーク波数を算出した。ゼオライトは1つのSi原子あるいはAl原子などのヘテロ原子に対して,酸素が4つ結合した四面体ユニットから形成されているため,1つTサイトに対しプロトンが存在できる酸素は4つ存在する。したがって,このプロトンの位置がピーク波数に影響を及ぼしているのではないかと考え,実際に4つの酸素上での水酸基の構造最適化を行い,それぞれのピーク波数の計算を行った。

3.2 各酸素原子上の酸性水酸基のピーク波数

図7にMFI型構造のT7サイトの4つの酸素原子上に水酸基が存在する場合の安定構造と,ピーク波数を示す。4つのモデルのうちモデル3と4は向かい側の酸素原子と水素結合性の相互作用をすることで構造安定化していることがわかった。通常,このような水素結合性の相互作用が存在すると,3500–3400 cm−1付近に大きくブロードニングしたOH伸縮振動が観測される。今回測定したZSM-5(図1)ではそのようなピークは観測されていないことから,主な種ではないと考えられる。そこで,モデル1と2に着目してみると,両モデル間で約22 cm−1の違いが存在する。実測したZSM-5の酸性水酸基のピークシフト値も同等であるため,この程度の値のピークシフトはプロトンが存在する酸素の位置によって変化しうると言える。MFI型構造では,12種類のTサイトが存在するため,実際には最大で12×4種類の酸性水酸基が存在する可能性がある。今回の検討では,そこまで詳細な区別は達成することができなかったが,温度が変わると,平衡状態にあるプロトンの位置の分配が変化することでピーク波数が変化するといった現象を説明することができた。

これらの結果を踏まえると,高温でのゼオライト上に存在する酸性水酸基から解離したプロトンの挙動は,図8のような2種類の挙動が推測される。まず,573 K以下の領域では,酸性水酸基から解離したプロトンは主に同一Tサイトの酸素原子上を移動(非局在化)していると考えられる。したがって,この時の解離に対して支配的な要因はAl原子の位置(もしくはTサイトの種類)であるため,Si/Al比を変えた際の低温領域での解離エンタルピーにばらつきがみられた可能性が高い。そして,さらに高い温度領域では酸性水酸基から解離したプロトンは格子全体をホッピングしているということが推測される。そうすることにより,この時の解離に支配的な要因はゼオライトの骨格構造となり,Si/Al比(Al位置,Tサイトの種類)の寄与が減少する。結果として,MFI,MOR,CHA間での差が顕著に現れた。異なる温度領域で異なる解離エンタルピーを示したのは,これらの種の存在割合が温度変化につれて変化していることに起因すると考えられる。しかしながら,573 Kを境に変化していくことに関する原因については未だ明確ではなく,今後の課題である。

本研究の結果から,ゼオライト酸性水酸基の解離エンタルピーは,ゼオライト骨格構造に強く依存し,細孔径の小さいゼオライトの方がより酸性水酸基が解離しやすい傾向がみられた。また,高温でのモデル反応であるメタンと種々のゼオライト酸性水酸基との同位体交換反応における活性化エネルギーの序列は,解離エンタルピーと一致したことで,高温でのゼオライト酸性質の1つの指標となり得ることが明らかとなった。また,解離エンタルピーの値は573 K辺りを境に変化が現れ,それらはプロトンの位置,プロトンホッピングに深く関わっていることがDFT計算の結果から強く支持された。このことから,高温におけるゼオライト上でのプロトンホッピング機構を明らかとすることができた。今後は,骨格構造の違いがゼオライト酸性質に違いを及ぼす原因など,より詳細な検討を行うことで,ゼオライト触媒設計の手助けとなるような知見を得たい。